Pedro Berardi

Películas elegidas:

-

45

18 votos

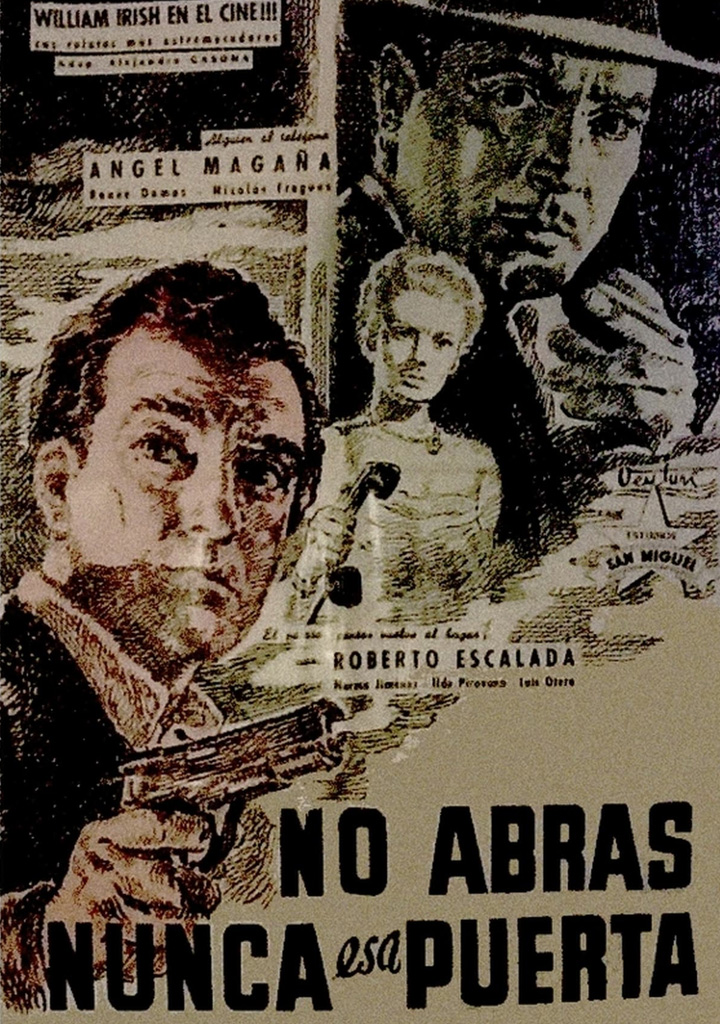

No abras nunca esa puerta

Carlos Hugo Christensen, 1952

-

2

136 votos

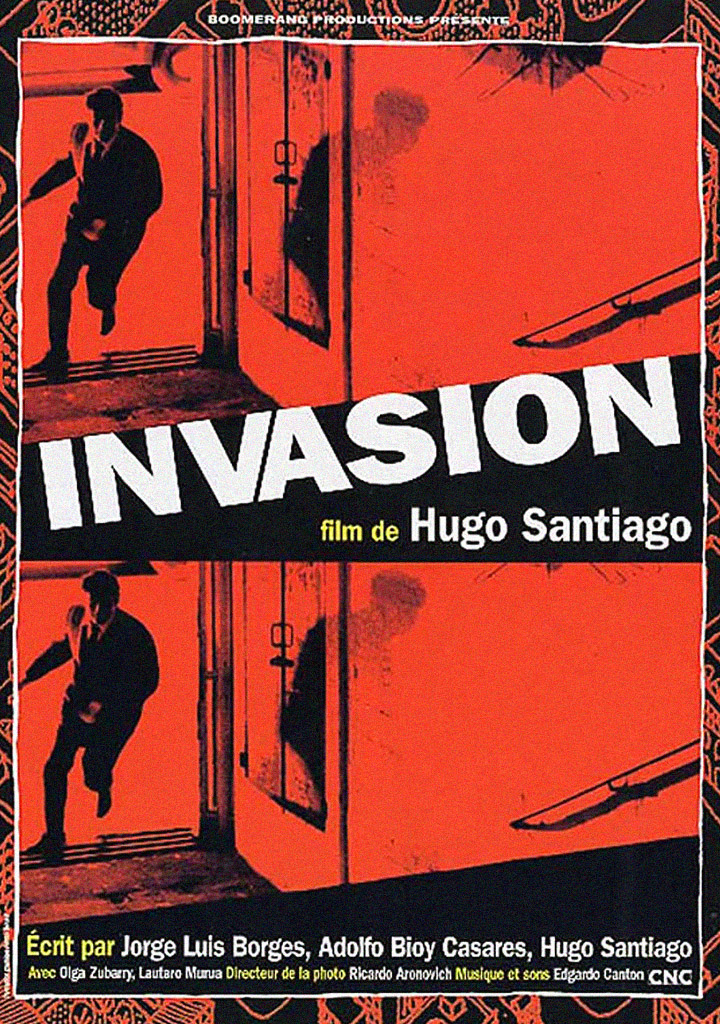

Invasión

Hugo Santiago, 1969

-

3

124 votos

Tiempo de revancha

Adolfo Aristarain, 1981

-

17

67 votos

Nazareno Cruz y el lobo

Leonardo Favio, 1975

-

18

63 votos

Más allá del olvido

Hugo del Carril, 1956

-

13

73 votos

Los traidores

Raymundo Gleyzer, 1973

-

52

11 votos

La cabalgata del circo

Eduardo Boneo, Mario Soffici, 1945

-

41

22 votos

Breve cielo

David José Kohon, 1969

-

43

20 votos

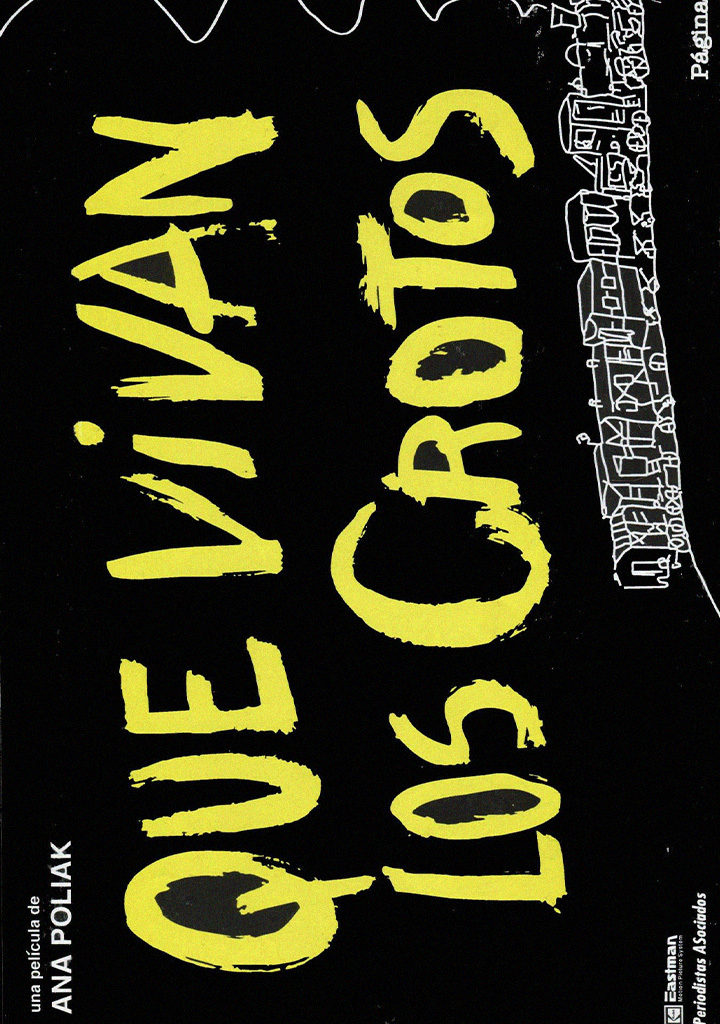

¡Que vivan los crotos!

Ana Poliak, 1990

-

62

1 votos

Malambo

Alberto de Zavalía, 1942

No abras nunca esa puerta (Carlos Hugo Christensen, 1952)

Los segmentos que la integran – “Alguien al teléfono” y “El pajarito cantor”- están armados desde la atmósfera del noir, A la que contribuye magistralmente la fotografía de Pablo Tabernero, haciendo gala de luces y sombras, profundidades y planteos oníricos que lo colocan en el mismo plano de los estadounidenses John Alton y Nicholas Musuraca. Más allá de sus amputaciones, que supusieron el estreno anticipado del mediometraje pensado como un tercer episodio –Si muerto antes de despertar (1952)-, con su trasposición de los relatos de William Irish (heterónimo del estadounidense Cornell Woolrich), Christensen cimentó una zona donde el exotismo se conjuga en el paisaje urbano local. Por supuesto que las predilecciones cosmopolitas, en temas y en estéticas, pueden identificarse como una nota constante de buena parte de su filmografía. Pero sobre las pistas del policial se aleja de la clave del enigma que el género había cultivado desde fines del siglo XIX, para situar el crimen en una geografía totalmente próxima. Así, ubica la posibilidad del peligro y sus derivas hacia el terror, en el seno material de las clases acomodadas porteñas y en una casa de un paraje rural, a la que llega el crimen personificado en un hijo pródigo.

Invasión (Hugo Santiago, 1969)

En la superficie, condensa la búsqueda de una renovación estética cuya fuerza estaba más presente en los bordes de los circuitos culturales de los ’60: la plasticidad del Di Tella –con escenografía y rostro de uno de sus protagonistas-, la disolución de un paisaje reconocible para abstraerse en la ciudad alegórica –Aquilea-, la conversión de los géneros de sus consumos populares –la ciencia ficción- a un registro por momento pos apocalíptico, al modo de La Jetée (1962) de Marker. A su vez, en un marco totalmente dislocado conjuga ciertas sobrevivencias.

Los viejos amigos asumidos viejos, en la defensa de una (su) realidad a punto de extinguirse ante la amenaza de la intrusión externa. Sombras constantes de cierta épica borgeana –el cuchillo orillero y la mitología oriental de la guerra-, acompañadas en la agonía de la milonga. Una presencia forjada en el clasicismo cinematográfico, como la de Olga Zubarry, transformada en el vértice de una resistencia que se asumirá colectiva y armada. A partir de allí, las marcas de la política urgente. De manera soterrada, se filtra el fuego de una Argentina radicalizada fundida en el Cordobazo. Sorpresivamente, y como una conjetura, los otros Borges y Casares en sus reescrituras políticas, apuntando a una monstruosidad que anuncia la carnicería próxima a avenirse.

Tiempo de revancha (Adolfo Aristarain, 1981)

Un policial por encargo. Es decir, el manifiesto explícito por una manera de concebir el cine como un producto de factoría industrial. Lo que implica para Aristarain, el reconocimiento a su educación sentimental armada de dobles programas made in Hollywood. Si bien se le ha exaltado a Tiempo… la virtud de enunciación de la violencia más descarnada en el contexto opresivo en que fue rodada y exhibida, aunque ello innegable, se reafirma también por robustecer una genealogía bastante extensa en la cinematografía local. Desde Monte criollo (1935) o Fuera de la ley (1937) de Manuel Romero, la temática criminal ha funcionado como lumbre narrativa de realidades marginales, así como también –sobre todo durante los años del primer peronismo y en consonancia a los códigos genéricos asumidos en los Estados Unidos por entonces- exhibición y aplauso a la institución policial. Ausente aquí, en el borde de la apertura democrática, la presencia amenazante de los uniformes, la suerte de un solo hombre como si se tratase de un western se juega en la rebeldía desbocada contra el sistema. Están aquí Chandler y todo el noir de posguerra, junto a los hitos “policiales” vernáculos, pero también se asume en una pulsión paranoica que la ata a los thrillers claustrofóbicos de Pakula y Coppola.

Nazareno Cruz y el lobo (Leonardo Favio, 1975)

Verla es presenciar un estallido. Podría pensarse que, respecto a los aspectos formales, la opción del color en Favio supuso un contraste que excedió al tratamiento formal y más austero predominante en la trilogía en blanco y negro realizada desde mediados de los ‘60. Pero más allá de estas distinciones que resultan superficiales, se fue sedimentando un sentido de la tragedia cuyo carácter acumulativo, con indicios de desborde en la precedente Juan Moreira (1973), se extrema en la trasposición de esta leyenda rural cuyas primeras mediciones a audiencias más amplias se habían realizado con su puesta radioteatral. La predilección sentimental y política de Favio por la cultura popular le permite definir una poética de lo excesivo con la que funde aquí los límites entre lo imaginado y lo real. Operación barroca mediante la cual, la presencia de una iconografía plagada de mitos –paganos y cristianos- encarnados en el Poderoso, la lechiguana, el lobo o la salamanca- y la belleza virginal de Griselda, reafirman la condición de fábula plebeya. A su vez, la hondura de lo plebeyo en una clave totalmente sincrética se ajusta a la cosmovisión de una religiosidad extremadamente popular. En este sentido, no es la búsqueda de dios una experiencia metafísica, sino que la redención de Nazareno, de su sufrimiento y del que provoca a otros, se asimila a la pasión. Un calvario en el medio de la pampa, plagado de gritos y de palomas.

Más allá del olvido (Hugo del Carril, 1956)

Podría decirse que el inconformismo es uno de los rasgos más notables para comprender la filmografía de Del Carril. Al respecto, más allá de las intersecciones que se han trazado con esta película respecto a algunas obras hitchcockianas (que ya es, por cierto, un lugar común) –antecedida por Rebecca (1940) pero precedente a Vertigo (1958) -de la cual comparten la misma pieza literaria- la mixtura de géneros o de múltiples códigos narrativos le otorga un carácter inclasificable. Dado que, lo que se presenta inicialmente como un melodrama gótico de manera sucesiva y con inmensa maestría se le va despojando de múltiples capas, hasta llegar a un clima de absoluto tenebrismo en el que la voracidad del tiempo triunfa ante la incapacidad de su interrupción. Además del retrato de una pérdida y su consabida desesperada búsqueda para resarcirla, se ahonda en la decrepitud y en la transformación fantasmagórica de un personaje que en la invocación de la belleza y el amor perecedera precipita la tragedia para sobreponer la agonía.

Los traidores (Raymundo Gleyzer, 1973)

Exhumada desde hace tiempo y a punto de ser canonizada desde una aprehensión exclusivamente política, Los traidores contiene dimensiones que la sustraen del horizonte del cine militante realizado en Argentina durante el eclipse del onganiato y hasta el recrudecimiento del accionar parapolicial, a mediados de los ’70. Resulta imposible eludir que el compromiso temático, una constante en la filmografía de su director imbricado necesariamente en su lucha revolucionaria, afirma uno de sus rasgos más sobresalientes. Al buscar activar la conciencia clasista de lxs espectadores, en este caso en pos construir un sindicalismo de base eliminando a las figuras convertidas en burócratas del movimiento obrero. Sin embargo, ese registro escapa a la sobriedad que ha caracterizado a otras realizaciones coetáneas. Sin renunciar a la denuncia como al tratamiento explícito de vejaciones -la tortura, por ejemplo-, la metamorfosis del Barrera resistente pos ’55 a acomodaticia figura gremial está construida desde una narrativa que se sirve de múltiples elementos. A partir de declaraciones del propio Gleyzer sabemos de su predilección por el lenguaje de la fotonovela y sus usos aparecen evidentes en el carácter seriado y dramático mediante el que se exponen los ascensos y la caída. Y eso evidencia una exquisita utilización de la gramática visual, en pasajes donde la irrupción onírica que rompe abruptamente la representación realista, refuerza ese sentido dramático. Del mismo modo, en que el componente humorístico, subrayado en momentos por pasajes sonoros que remiten al universo del cartoon, permite perfilar a una serie de arquetipos o de circunstancias–los viejos operarios, el uso del tiempo en las fábricas- que, aunque presencias fugaces adquieren una relevancia notable para la construcción de un cuadro complejo como variopinto del mundo del trabajo.

La cabalgata del circo (Mario Soffici, Eduardo Boneo, 1945)

El movimiento perpetuo que la atraviesa sugiere dos precisiones. Por un lado, como si se tratase de una road movie, las familias protagonistas se desplazan geográficamente por la necesidad impuesta en su condición de artistas. Devenir físico que a su vez se representa en el incontenible paso del tiempo. Considerando tales dimensiones, por otro lado, podemos precisar uno de los rasgos más notables de La cabalgata…, esto es la plasmación de una autoconciencia acerca de las transformaciones de las distintas expresiones de la cultura popular moderna. Si el convencionalismo dramático se anuda sobre las relaciones familiares y sentimentales entre estos actores itinerantes -hay lugar para el romance, las pérdidas, la tragedia, los cuadros musicales y todo en torno a la continuidad del espectáculo-, queda intencionadamente expuesto el artificio de su construcción. Lo que entendemos como la plasmación de posibilidades y valoraciones respecto a las diversas formas del entretenimiento que, durante el traspaso del siglo XIX hacia el XX y en buena parte de éste, se expresan al ser presentadas como problematizadas. Desfilan así el circo criollo para pasar al teatro y su convergencia última en el cine.

Breve cielo (David José Kohon, 1969)

Acorde a su argumento, ésta es una película tardía aún por fuera de los límites de las preocupaciones formales y narrativas de los directores comprendidos en la llamada “Generación del 60”. Las relaciones –imposibles o sinuosas- entre jóvenes en los umbrales de la adultez habían sido ya tratadas en obras como Edad difícil (1959) de Leopoldo Torres Ríos. Incluso, sobre las rupturas más profundas de la mencionada década, Los de la mesa 10 (1960) de Simón Feldman demuestra un despojo melodramático y la adopción de un tratamiento más verista para el estudio de los vínculos afectivos. Kohon posicionándose en esta línea ubica, no obstante, a sus personajes en otra lógica. Sin fuerza, llegan las resonancias de cierto cahierismo –Rivette, como los primeros Godard, Truffaut, Chabrol- junto al influjo de otras cinematografías que transitaban los vientos de las nuevas olas, al momento de configurar personajes y situaciones. Esta correspondencia puede notarse también en el tratamiento del paisaje urbano como marco. Sin embargo, el carácter omnímodo que se le confiere a Buenos Aires –equivalente a París o Praga-, adquiere una doble dimensión. Por un lado, el interés, cuasi de cronista, por visibilizar un paisaje conocido por sus constantes transeúntes pero que busca hacerse reconocido a través de la pantalla. Las imágenes devuelven entonces, sin artificios, una geografía cotidiana pero vista desde sus zonas más opacas. Articulándose, por otro lado, en el raid de dos seres que se encuentran fugazmente y se separan del mismo modo. Un día, la noche y un amanecer son el tiempo de esa cita en la que todo parece apurarse, en un ritmo por momentos frenético. Se desnuda sin embargo un destiempo, una no pertenencia a ese zócalo de juventudes comprometidas ideológicamente, propias de estos años, o persecutorias de un destino signado por el bienestar del matrimonio y el empleo fijo. Lo que queda es una soledad profunda, en soledades arrastradas que solo se aúnan en un instante para luego perderse para siempre.

¡Que vivan los crotos! (Ana Poliak, 1990)

Armada sobre los retazos que componen las andanzas de Beppo Ghezzi, otrora linyera, se vislumbra una coralidad donde el indicio biográfico no se recorta sobre un solo individuo. Múltiples rostros que prestan sus voces, a las que se integra sin mayor relevancia a las otras la del propio Beppo, van revelando un mundo temporalmente anacrónico. Con una frescura inmensurable, Poliak disemina constantemente las fronteras del discurso verista fundiendo los múltiples testimonios en recreaciones epocales construidas mediante recursos visuales que refuerzan esos pasajes: puesta en escena y empleo de intertítulos que remiten al lenguaje del silente. ¿Está realmente acabado ese tiempo forjado en el trajín constante, en la búsqueda de la utopía cincelada en la solidaridad ácrata, en la alternativa al trabajo embrutecedor? Tierna y esperanzadora es su recuperación. Porque desde estas imágenes irrumpen los personajes –entrevistadxs o recordados- que son guardianes de un refugio libertario y poseedores de un profundo humanismo que se negó a sucumbir bajo los efectos del salvaje neoliberalismo.

Malambo (Alberto de Zavalía, 1942)

Combinando una mirada nativista con la denuncia social, las virtudes de Malambo se acentúan sobre todo por la potencialidad de sus imágenes. Sobre el mapa de la árida tierra santiagueña se abre a una historia con impronta de leyenda. El relato se ordena del recuerdo de unos paisanos junto al fogón, lamentando los males en los que la región ha sucumbido. Desde allí y evitando un subrayado telurismo, una historia de apropiaciones –de la tierra por parte de un despiadado terrateniente y por ende de la felicidad campesina-, de venganzas y amores que redimen. En un juego de opuestos, las multitudinarias y bullangueras coreografías de lxs aldeanxs se prolongan en la negra vestimenta y la visión interrumpida de la madre doliente, la espectral y dulce Urpila fagocitada por el sanguíeno Runa Uturunco. La profundidad de una cosmogonía ancestral bajo el lente del expresionismo.