David Obarrio

Películas elegidas:

-

62

1 votos

Adán y la serpiente

Carlos Hugo Christensen, 1946

-

61

2 votos

Amorina

Hugo del Carril, 1961

-

53

10 votos

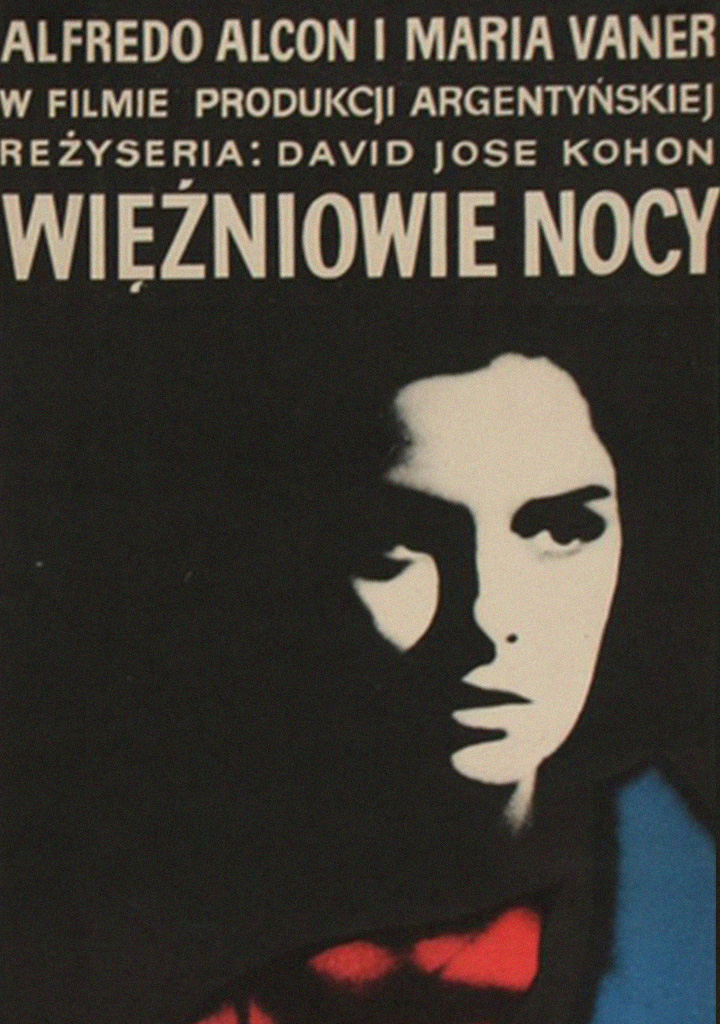

Prisioneros de una noche

David José Kohon, 1962

-

62

1 votos

Un lugar al sol

Dino Minitti, 1965

-

13

73 votos

Este es el romance del Aniceto y la Francisca, de cómo quedó trunco, comenzó la tristeza y unas pocas cosas más…

Leonardo Favio, 1966

-

35

28 votos

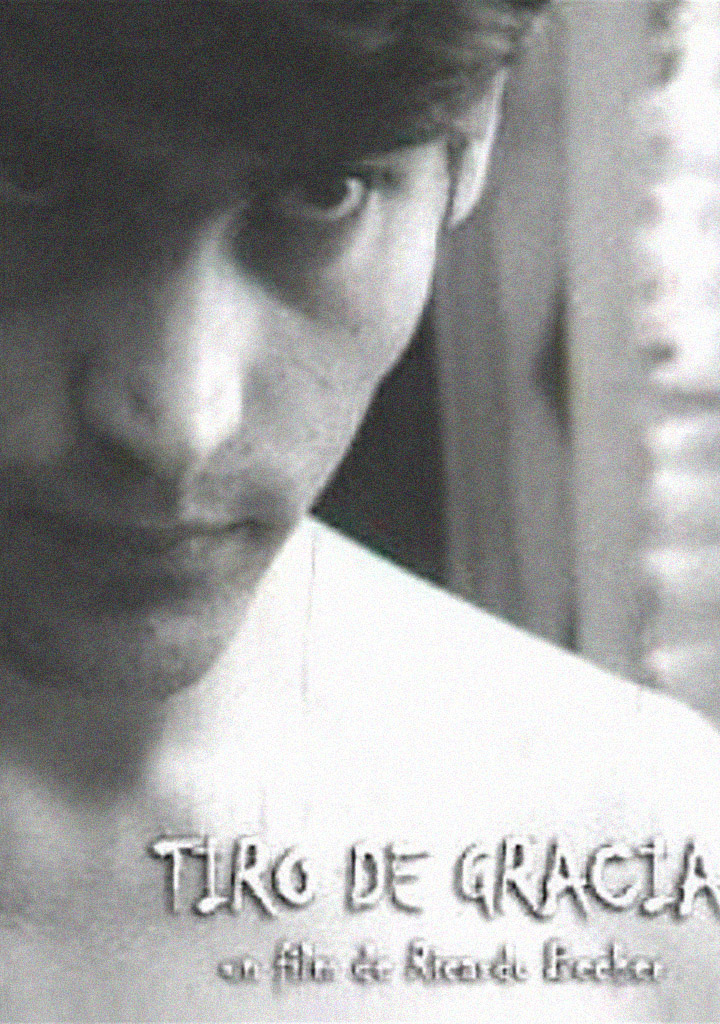

Tiro de gracia

Ricardo Becher, 1969

-

62

1 votos

Los días que me diste

Fernando Siro, 1975

-

62

1 votos

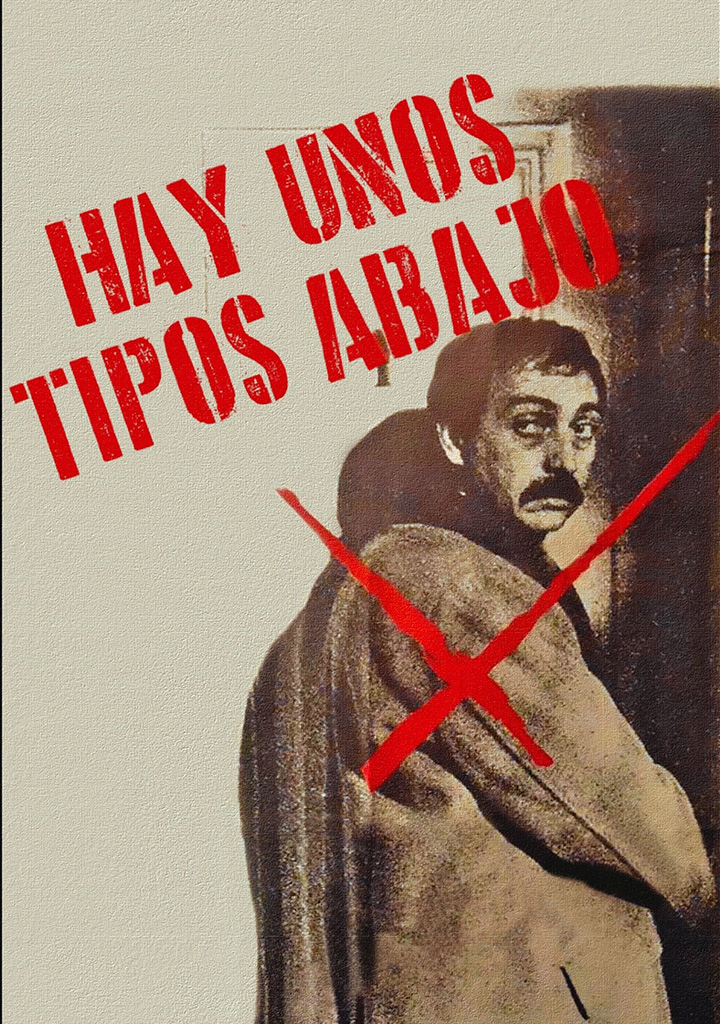

Hay unos tipos abajo

Emilio Alfaro, Rafael Filippelli, 1985

-

51

12 votos

Las veredas de Saturno

Hugo Santiago, 1986

-

61

2 votos

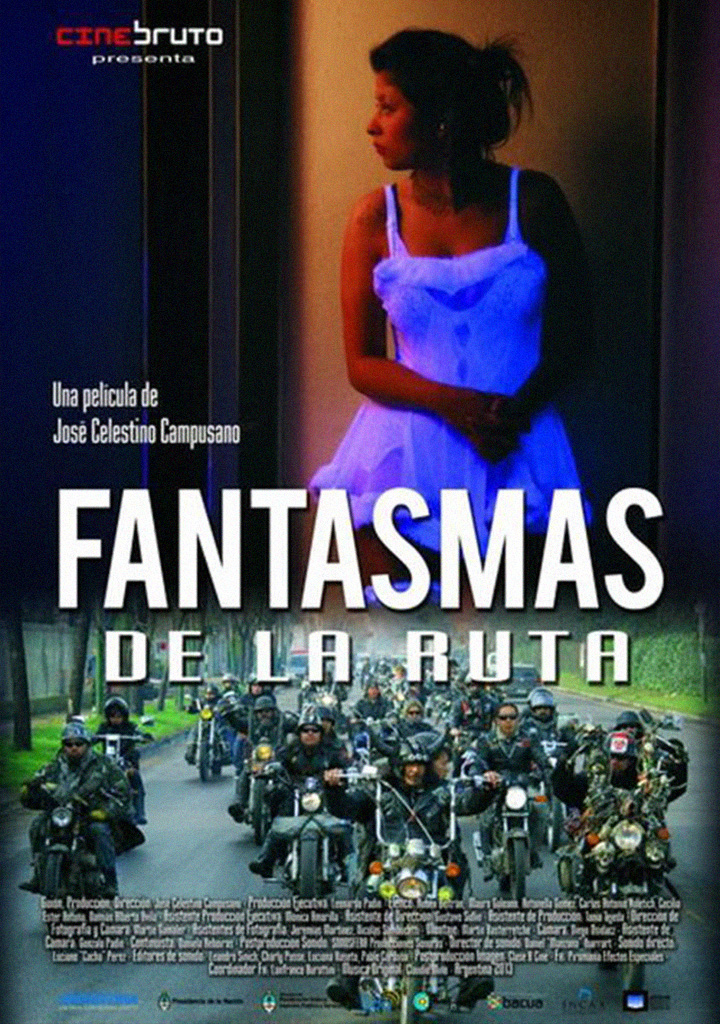

Fantasmas de la ruta

José Celestino Campusano, 2013

Elijo estas películas recobrando esa emoción inesperada que sin embargo se vuelve adusta, que no parece nunca cejar en su propensión a dar la espalda, como si no se dejara atrapar, como si la vehemencia de la palabra “emoción” fuera una indignidad. O, por el contrario, una demasía, un lujo inadmisible en tiempos de escasez. Es el sentimiento, en cualquier caso, que despiertan las cosas extrañas, las que no terminamos de reconocer ni entender del todo, como si hablaran en un idioma extranjero: con torsiones, con arrebatos, con vacíos melancólicos y dicción errabunda. Las películas que más me importan responden solo ante sí mismas. Pueden transcurrir en Buenos Aires, en Mendoza, en París: aún así, en realidad, su emoción (otra vez) es extraña, es única, no tiene fronteras. Se trata menos de “películas argentinas” que de películas que me importan a mí; incorporadas por fuerza al flujo de la memoria, que no es nacional sino azarosa, apátrida. Una interzona en la que las identidades se confunden y cambian de signo. El llamado cine argentino tiene películas como estas. El cine argentino es un cambalache feliz en el que la historia de un país cualquiera es también una cifra del mundo que llevamos dentro.